HOME > 書の世界 >Special Projects>素材探求作品

素材探求作品

素材が語る、書の声。

このページに収められた作品群は、書の表現を多様な素材に託した実験的な試みである。異なる素材�の特性を探ることで、書の線は新たな表情と可能性を獲得している。いずれの作品も小規模ながら、素材と書の関係を再考する重要な探求の一端を示している。

【10周年記念展・未来の間より】(2008年)

2008.11

「木村翼沙10周年記念書展」

会場:兵庫県立美術館(兵庫・日本)

ー活動10周年を記念した大規模個展において発表。

同一モチーフの素材展開

万年カレンダー表紙

「一二三四五、、、」

書:鳥筆

ステンレスカット

「一二三四五、、、(万年カレンダー表紙)」

A4サイズ、3mm厚

3D CAD/CAMアルミ削り出しペン

「九三十三十一(万年カレンダー表紙の最終行)」

刺繍

「一二三四五、、、(万年カレンダー表紙)」

A4サイズ

ひらがなの展開

ひらがなフォントマトリックス

いろは将棋

手作り将棋駒

漆

立体印刷

「彗星」

高さ 100 cm x 幅 50cm

パネル、立体特殊インク

「銀河」

高さ 100 cm x 幅 50cm

パネル、立体特殊インク

有田焼

�【手漉き和紙シリーズ】(2005年)

一枚ごとに異なる響きをもつ、和紙との対話。

全国各地の職人による手漉き和紙を用い、それぞれの紙に応じて墨と筆を選択し、作家独自の作風を施した作品。

2005

「手漉き和紙シリーズ」

会場:新風館3F トランスジャンル(京都・日本)

― 《Crowd》と同時企画として発表。

*作品寸法は本紙サイズです。

未完成の未の部分

高さ 44 cm × 幅 55 cm

額装

生漉奉書紙(越前和紙)/岩野市兵衛(人間国宝)、墨

ある個

水の水槽

高さ 38.4 cm × 幅 54.5 cm

額装

酒ラベル紙(因州和紙)/中原隆、墨

高さ 65 cm × 幅 25.4 cm

額装

美栖和紙(吉野和紙)/上窪正一、墨

宇宙の法則

都市の線

高さ 92.7 cm × 幅 63 cm

額装

雁皮紙(阿波和紙)、墨

高さ 137 cm × 幅 72 cm

額装

雲龍紙(因州和紙)/中原隆、墨

認知的不協和

高さ 143 cm × 幅 31.7 cm × 2

パネル

宇陀和紙(吉野和紙)/福西弘行、墨

無意識

高さ 97 cm × 幅 64 cm

パネル

よし紙(近江和紙)/成子哲郎、墨

機械仕掛け

高さ 97 cm × 幅 64 cm

パネル

自楮板干し(門出和紙)/小林康生、墨

自他の関わり

高さ 134.8 cm × 幅 42.2 cm

パネル

楮粗すじ紙(出雲民芸和紙)/安部信一郎、墨

【紙布+鳥筆】(2011年)

《鳥筆詩選》

ことばと空間のあいだに

紙布(しふ)��と呼ばれる、糸のように織られた特殊な和紙を用い、ミュージアムのモダンな建築空間に余白を生み、場と響き合うことを意識した作品群である。

題材は、古典詩歌や俳句、そして時代を越えて響く日本語のことば。その力を、鳥の羽根で作った筆により、現代に書として結晶させる。

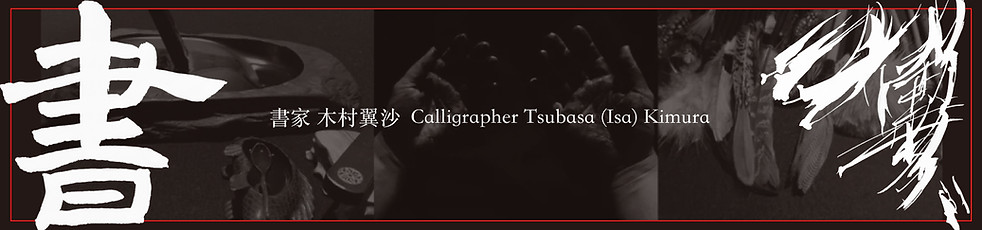

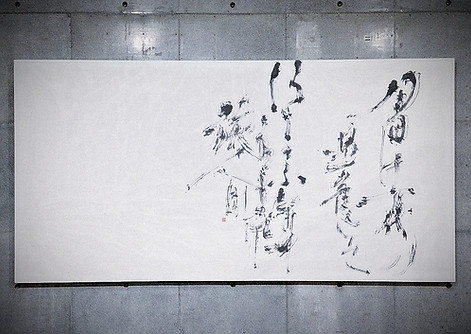

【会場写真】

2011

「鳥筆詩選」

会場:TSUBASA KIMURA Museum (大阪・日本)

ー鳥筆による5点の大作。詩と書が空間で響き合う。

『平家物語』祇園精舎

120x240(cm)

祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

松尾芭蕉の句

120x240(cm)

五月雨や集めてはやし最上川

閑さや岩にしみ入る蝉の声

秋深き隣は何をする人ぞ

面白し雪にやならん冬の雨

鴨長明『方丈記』

120x240(cm)

行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。玉しきの都の中にむねをならべいらかをあらそへる、たかきいやしき人のすまひは、代々を經て盡きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。或はこぞ破れ(やけイ)てことしは造り、あるは大家ほろびて小家となる。住む人もこれにおなじ。所もかはらず、人も多かれど、いにしへ見し人は、二三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。あしたに死し、ゆふべに生るゝならひ、たゞ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。又知らず、かりのやどり、誰が爲に心を惱まし、何によりてか目をよろこばしむる。そのあるじとすみかと、無常をあらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。或は露おちて花のこれり。

松尾芭蕉『奥の細道』

120x240(cm)

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人なり

春夏秋冬(『枕草子』より)

120x240(cm)

春はあけぼの 夏は夜 秋は夕暮れ 冬はつとめて