翼沙書道教室の歩み

二十年・千人以上の指導実績

書家・木村翼沙は、およそ二十年にわたり、国内外で延べ千人以上の人々に書を指導してきました。

京都の教室から始まり、海外でのワークショップや個人指導、さらにはオンライン講座へ――。その場は形を変えながらも、常に「学び続けたい」という人々と向き合い続けてきました。

一見すると数字だけの実績に見えるかもしれません。けれど、その裏には一人ひとりの顔や声、挑戦や迷い、そして喜びの記憶があります。そしてそれは、私自身にとってもかけがえのない経験の積み重ねでした。

ここに綴るのは、教室の歩みであり、共に学んだ人々との物語。そして、これからも広がり続けていく学びの軌跡です。

「第4回翼沙書道教室一門展」の集合写真

京都・銀月アパートから始まった最初の教室

翼沙書道教室の原点は、京都・銀月アパートの小さなアトリエでした。

最初の受講生は、日本に短期留学していたスイス人女性。退職後の新しい人生の時間を日本での学びにあてていた彼女に、私は自然に筆を教えることになりました。

当時の私は、美術教育を専修し、学校教育のための書道教員免許も持ち、専門的な学びを積んではいたものの、それを使って教室を運営するつもりはありませんでした。

ただ、目の前の一人に応えるために教えることを始めた――その偶然の一歩が、後に教室の歩みへとつながっていったのです。

古い木造の質素な空間。墨の匂いと静かな筆の音。そこから始まった小さな時間が、やがて二十年の歴史を築き、国境を越えて広がる「翼沙書道教室」の歩みへとつながっていきました。

この「最初の受講生との出会い」は、後年のスイスでの再会にもつながり、教室の国際性を象徴する出来事として今も鮮やかに思い出されます。

初めての受講生と再会時、再び筆を取りました

教室の核 ― 書道講座と「独学のすすめ」

ご縁があって、大阪で書道教室を開くことになった当初、用意していたメニューは「書道講座」だけでした。学校教育に基づいた体系的なカリキュラムを意識しつつも、最初から決められた内容があったわけではなく、生徒一人ひとりのペースや興味に合わせ、自由に学びを組み立てていきました。

けれども、中には、自分の書いたものに納得できず、同じ字を何時間も練習して、次に進めなくなる人もいました。そうした経験から私は、書を学ぶ本質は「課題を完璧に仕上げること」ではなく、「全体を見渡し、さまざまな筆法や書法に触れながら積み重ねていくこと」にあると考えるようになったのです。

書道の学びは、歴史・思想・技術が有機的に結びつき、積み重なるほどに深みを増していきます。今日できなくても、来年にはできている。その長い時間の感覚こそが、書道教育の本質であり、私が受講生に伝えたい学びの姿勢でした。

また私は、自分自身が学ぶ過程で感じてきた「やりにくさ」を徹底して教室から取り除きました。縦社会的な序列や、昇級昇段のシステム、先生の手本をなぞるだけの形骸化した稽古、過度な金銭的負担や通学の制約、形だけの“なんちゃって書道”。そうしたものを排し、誰もが安心して学び続けられる本格的な書道教室を目指したのです。

その結果たどり着いた理念が「独学のすすめ」です。与えられた課題をこなすだけでなく、自ら課題を見つけ、学び方そのものを身につける。自主自立・自由の精神に基づくこの理念は、翼沙書道教室の根幹となりました。

一見すると自由で楽な響きのある言葉ですが、実際にはとても厳しいものです。受け身では何も得られません。しかし、本気で取り組む人にとっては限りなく自由な学びとなり、どこまでも自分を伸ばせる機会となりました。

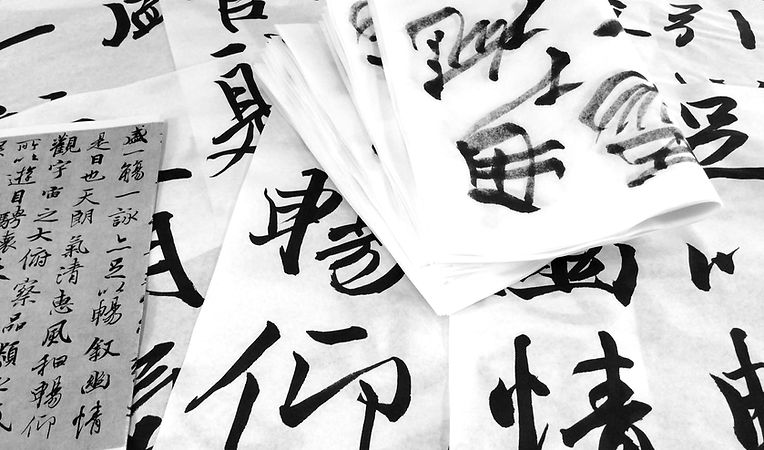

王羲之「蘭亭序」の臨書

独立と研鑽 ― 海外での挑戦と書道教育の確立

私は比較的早く師から独立したため、書道の技術や指導方法など、相談できる機会がほとんどありませんでした。だからこそ、自ら道を切り開き、研鑽を積むことが不可欠でした。

台湾・淡江大学での書法教学研究会合宿に、唯一の日本人として、たった一人で参加し、実技と筆記試験に合格し、「適任書法教師證書」を取得し、指導者としての力量を確認したこと。台湾で開催された正体字コンクールで上位入選を果たし、実用書の技能を証明したこと。さらに教材となる資料を求めて、およそ2か月かけて中国大陸を巡り、各地の筆跡を収集したこと――。

これらの経験は私自身を鍛えただけでなく、教室に通う受講生へと確かな学びを返す力となりました。これらの研鑽の積み重ねは、私の糧となり、同時に教室全体を支える力となりました。

台湾淡江大学書法教學研究會の様子

実用書講座の誕生 ― 暮らしに息づく文字

実用書講座は、「普段の文字をきれいに書きたい」という一人の受講生の声から生まれました。

私は以前、浄土真宗本願寺派の本山である京都の西本願寺で筆耕(浄書)を勤めた経験を持っています。その頃は、「文字を美しく手書きしなければならないことに意味はあるのか」、と疑問を抱いていた時期でもありました。活字や印刷技術が発達した現代において、手書き文字の美しさは必要なのだろうか、と。

しかし受講生の声に応えることで、私はあらためて気づかされました。履歴書や宛名、手紙に書かれる文字こそ、人の暮らしに深く根ざしたものであり、美しい手書き文字には人の心を動かす力があるということに。

そうした確信とともに、現場で培った技術とノウハウを整理し、誰もが日常ですぐに実践できるように構築したのが「実用書講座」です。

美しい筆文字を暮らしに活かす――その理念を体現するこの講座は、やがて翼沙書道教室の大切な柱となりました。

翼沙書道教室「実用書講座」の様子

習字講座の転機 ― 「大人の習字はなぜダメなのか」

次に、翼沙書道教室の歴史の中で大きな転機となったのが、習字講座の誕生でした。

当時の私は、大人を対象とした書道教室を主宰していましたが、「書道」と「習字」が混同されていることに違和感を抱いていました。習字は子どもが学校で学ぶもので、大人が改めて習字を学ぶ必要はない――そう考えていたのです。

ところがある日、受講生から投げかけられた問いが私を揺さぶりました。

「大人の習字はなぜダメなのですか?」

その素朴でまっすぐな言葉が、私の固定観念を大きく揺さぶりました。

確かに、大人が習字を学んではいけない理由などどこにもない。むしろ暮らしの中で役立つ美しい文字を学び直すことは、人生を豊かにする大切な営みではないか。

やがてコロナ禍を迎え、人々が将来に不安を抱く中で、文字を書くことは「生活に活かせる力=手に職」として求められるようになりました。そこで私は、指導者としても活躍できることを目指して、大人向けの習字講座を新たにオンラインで立ち上げました。

この講座は、時代の要請に応じた学びの場として定着していきました。習字は子どものものという常識を超えて、大人の新しい学びとして、また未来へのスキルとして、位置づけ直されたのです。今では、習字講座を受講した方の中から、外国人に習字を教えるようになった方や、自ら習字教室を開き、指導者として活躍する方もいます。学びが受講生の人生を広げ、新しい舞台へとつなげているのです。

「MOA」(バンクーバー)にて大人向け書道ワークショップの様子

オンライン講座 ― 早すぎた挑戦の奇跡

習字講座の受講方法はオンラインで完結していたため、「コロナ禍で確立されたもの」と思われることがあります。

けれど実際には、私のオンライン書道講座への挑戦は、コロナ禍より十年以上も前に始まっていました。

理由は二つあります。ひとつは、私自身の「旅をしながら書を教えたい」という願い。場所に縛られず、どこにいても受講生に指導を続けられる仕組みをつくりたかったのです。そしてもうひとつは、海外や遠方に暮らしながらも本格的な書道を学びたい人のために、その道を開きたかったからです。

当時はオンラインで書を学ぶ人はほとんどおらず、結果的に受講者は集まらず自然消滅しました。しかしその試みは無駄ではありませんでした。コロナ禍で世界中が一斉にオンライン化したとき、私はすぐにシステムを復活させることができたのです。

「先生はずっと前から準備していたんですね」――受講生からそう言われたとき、私は胸が熱くなりました。

早すぎた挑戦は一度は失われたものの、未来を支える基盤となり、教室を守る奇跡へと変わったのです。

オンライン書道講座を受講する受講生(スイスより)

仲間との記憶 ― 台湾旅行と一門展

翼沙書道教室は、単に文字を学ぶ場ではなく、仲間と過ごす時間を共有する場でもありました。

ある時期には教室のメンバーで台湾へ旅行に出かけ、現地で書に触れる体験をしたこともあります。季節ごとにイベントを開催し、にぎやかに交流した時期もありました。

受講生は、職業も立場もさまざまな、大人たちでした。いずれも強い向上心を持ち、「書道を学びたい」という共通の目的のもとに集まり、それぞれが真剣に筆と向き合っていました。

特に印象的だったのは、二年に一度の「一門展(教室全体展)」です。受講生それぞれが積み重ねた成果を一堂に展示する展覧会は、学びの節目であり誇りの場でした。これまで作品制作を経験したことがない人も、自らの作品を通じて内面を深く見つめることになり、「大人になってからこんなに自分を掘り下げる体験は初めてだった」と語ってくれる方もいました。

単なる稽古の積み重ねではなく、受講生にとっては自分自身と向き合う貴重な時間になっていたのです。

翼沙書道教室イベントの写真

国境を越える受講生たち

教室には、大阪近郊だけでなく、日本各地、そして海外からも受講生が集まりました。

教室の近くのホテルに長期滞在して通ったスイスの方。ハワイから飛行機で通われた方。毎回新幹線で訪れた方。その一人ひとりの熱意に、私は何度も胸を打たれました。

さらに、シドニー工科大学の学生たちが短期留学の一環として学びに訪れ、アルゼンチンやロンドンからも個人で足を運んでくださった方々もいました。

地域の学びの場として始まった小さな教室が、国境を越えて人々をつなぎ、国際的な学びの拠点となっていったこと――それは私にとって、大きな誇りであり、教室の歩みを象徴する出来事でもあります。

シドニー工科大学の学生のためにワークショップ(大阪)

世界での出会い ― 忘れられない記憶

私自身の夢を叶えた世界一周の書の旅では、思いがけない再会と感動に恵まれました。

最初の受講生だったスイス人女性と現地で再会し、ワークショップを行ったこと。小さな出会いが国境を越えて再びつながり、新しい場を生み出す瞬間は、教室の歩みが円を描いたように感じられました。

そして、何よりも忘れられないのはスペインの小学生たちとの時間です。

左利きで筆に苦労していた子どもが、最後に皆の前で「とにかくめちゃ楽しかった!」と声を張り上げ、私のもとへ駆け寄って抱きついてくれました。すると、それを見た子どもたちが次々に「私も!」「僕も!」と集まり、教室全体が思いがけない「ハグ大会」となったのです。

あの瞬間、私は確信しました。書は文字や技術を超え、国境も世代も越えて、人と人の心を結びつける力を持っていると。

あの子どもたちの笑顔と温もりは、今も私の中に生き続け、迷ったときに背中を押してくれるかけがえのない心の支えとなっています。

世界一周書の旅でのワークショップ(アメリカ・スペイン)

振り返って ― 葛藤を超えて「良い教室」へ

翼沙書道教室の二十年は、決して順風満帆ではありませんでした。

古典をうまく書けなくても生活には困らない――そんな現実を前に、自分の熱量が空中に散っていくように感じたこともありました。実用書や習字講座でも、受講生が必ずしも理想通りに成長するわけではなく、思いが届かないもどかしさに悩む日もありました。

けれど、その葛藤を含めて歩みを重ねてきたからこそ、教室は真実味を帯び、リアルな学びの場として存在していたのだと思います。疑問や葛藤、そして受講生の声を受け止めながら形を変え続けられたのは、若さゆえの柔軟さと勢いに加え、言葉に尽くせぬほど、たくさんの支えがあったからにほかなりません。

振り返れば、そこには真剣に学ぶ人々が集い、互いに刺激し合い、時には支え合いながら、共に成長する時間がありました。だからこそ、私は確かに言えます――翼沙書道教室は「良い教室」だったと。

そして今、リアルの教室は一定の役割を終え、その歩みは、オンラインで「書の学び」という新しい形へと引き継がれています。

古典に触れる書道講座、暮らしに息づく実用書講座、大人の問いから生まれた習字講座。いつでもどこからでも学べるオンライン講座として、これまで積み重ねてきた経験と記憶は、すべてこの現在の講座に息づいているのです。

私が信じてきた「自主自立・自由の精神」「独学のすすめ」という理念が、これから出会う全ての人々にとっても学びの礎となることを願っています。

翼沙書道教室のお稽古風景

講師について

書家 木村翼沙(つばさ)

暮らしに活きる美しい文字を、20年にわたり指導してきました。

国内外で作品を発表し、京都・西本願寺での筆耕経験も持ちます。

伝統的な書法をもとに、現代に合わせた“学びやすい書のスタイル”を提案しています。